zu den Mechanismen einer bewertenden Kategorisierung von Menschen

Mohamed Wa Baile ist Pendler: Als Dokumentalist ist er täglich zwischen Bern und der ETH in Zürich unterwegs. Er ist mit einer Schweizerin verheiratet und hat zwei Kinder. Er engagiert sich für die Stadt Bern in der Fachkommission für Integration. Er ist einer jener idealistisch gesinnten Schweizer, um die man froh ist.

… von Fredi Lerch, in Journal B

Mohamed Wa Baile verkauft keine Drogen. Der gebürtige Kenianer hat an der Universität Freiburg Englische Literatur und an der Universität Bern Islamwissenschaften studiert. Aktuell arbeitet er als Dokumentalist an der ETH Zürich. Doch dies spielt kaum eine Rolle. Wer ihm auf der Strasse begegnet, sieht keinen Akademiker, sondern einen Dunkelhäutigen und damit einen potenziell Kriminellen.

… von Fabian Christl in Der Bund

Ich bin Schweizer, Vater zweier Kinder, wohne in Bern und arbeite als Bibliothekar. Ich war Mitglied der Fachkommission Integration der Stadt Bern und gehöre heute einer Begleitgruppe zur Umsetzung des städtischen Massnahmeplanes «Integration konkret» an.

… von Mohamed Wa Baile im Bulletin solidarité sans frontières

Diese drei Zitate stehen alle jeweils am Anfang eines Textes, der „den Fall Mohamed Wa Baile“1 darstellt – wie er morgens mitten im Pendlerstrom am Bahnhof Zürich von der Polizei kontrolliert wird, sich weigert, seine Personalien anzugeben bzw. seine Papiere vorzuweisen und dafür verzeigt wird. Solche willkürlichen Polizeikontrollen, ohne konkreten Anlass oder begründeten Verdacht auf eine Straftat, hatte er in den letzten Jahren schon Dutzende erlebt. Ganz offensichtlich wurde er am HB als einziger mit dunkler Hautfarbe von den Polizist*innen herausge scht. Die Praxis solcher Personenkontrollen, die allein aufgrund äusserer Merkmale wie Hautfarbe, fremdländischen Aussehens oder religiöser Kleidung erfolgen, nennt man „Racial Profiling“. Gegen die auferlegte Busse hat Mohamed Wa Baile Einsprache erhoben und so kam es im November zu einer Verhandlung vor dem Bezirksgericht Zürich – eine Verhandlung, die der Angeklagte zusammen mit einer Solidaritätsgruppe nutzte,2 um das Thema Racial Profiling aufzubringen und die Strukturen hinter den willkürlichen und rassistischen Polizeikontrollen zu benennen.

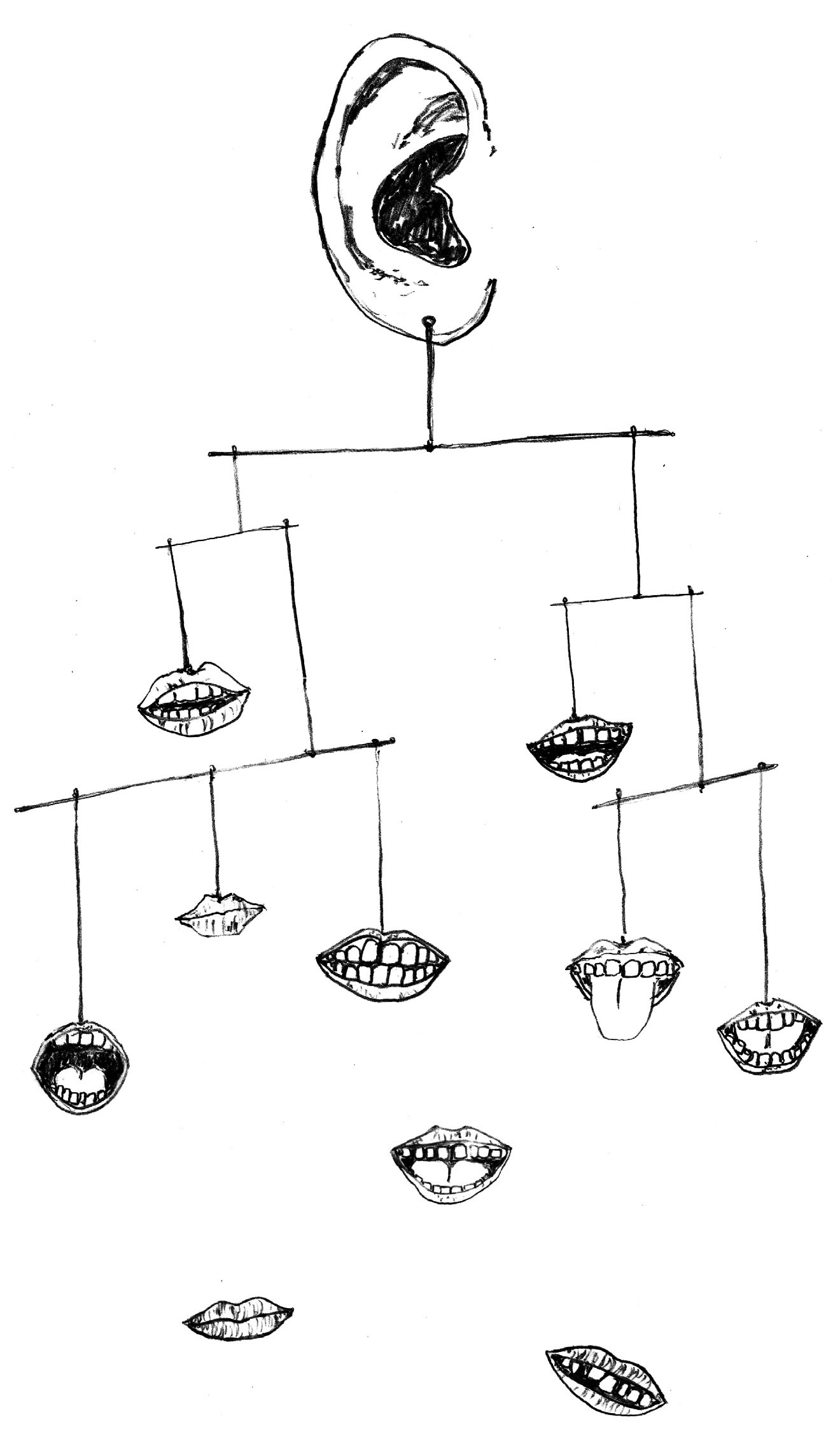

Doch darum soll es hier nicht gehen. Was mich irritiert ist, was in den ersten paar Zeilen aller drei Berichte steht. Dass nämlich die kontrollierte Person dunkler Hautfarbe mit positiven Attributen versehen wird und also klar ist: Es handelt sich hier um einen legalisierten und als positiv zu bewertenden schwarzen Mann. Wozu ist das nötig? Wäre eine rassistische Praxis legitim, wenn es sich um einen Papierlosen, einen Asylbewerber, einen Sozialhilfeempfänger oder um einen Drogendealer handelte? Stecken solche Vorurteile hinter diesen Formulierungen und tragen die Autoren diese mit, indem sie deutlich zu verstehen geben, dass es auch „Andere“ gibt und sie diese Anderen nicht miteinschliessen wollen in ihre Kampagne? Oder ist es einfach nur Strategie, beim Publikum Sympathien zu wecken, damit überhaupt jemand von der angesprochenen Thematik Kenntnis nimmt und sich nicht gleich mit der eigenen Fremdenfeindlichkeit konfrontiert sieht?

Anlass, mich mit Formulierungen dieser Art auseinanderzusetzen, war ein Mitgliederbrief einer Organisation, die sich solida- risch für Migrant*innen einsetzt. Anlässlich der Räumung der Matthäuskirche3 startete die Organisation eine Kampagne zur Verteidigung des Kirchenasyls. Doch darüber, was da eigentlich los war in der Kirche sowie über die Besetzer*innen und Ihre Anliegen, war in den Briefen kaum etwas zu erfahren. Dafür wurde ausführlich über eine tschetschenische Familie aus Kilchberg berichtet, die ebenfalls in einer Kirche Zuflucht gesucht hatte und letztlich auf Druck der Behörden ausgereist ist. Im Brief war zu lesen, dass es sich bei der sechsköpfigen Familie um einen Härtefall handelt, dass der Vater gefoltert wurde, ihre Flucht mehrere Wochen dauerte, die Familie gut integriert war und sich gar eine breit abgestützte Bürgerinitiative für den Verbleib der Familie in der Schweiz einsetzte.

Was hatte die Hervorhebung von Härtefall, Folter und Integrationsgrad zu bedeuten? Sollte damit verdeutlicht werden, dass eine Abschiebung in diesem Fall ein Skandal ist und die tschetschenische Familie sich für den kirchlichen Schutz quali ziert? Und weshalb konzentrierte sich im Fall der Matthäuskirche die Entrüstung auf das Eindringen der Polizei in eine Kirche und deren hartes Vorgehen gegen Demonstrant*innen? Hatte die Autorenschaft bewusst darauf verzichtet, ausführlicher über die Besetzer*innen der Matthäuskirche zu berichten und weshalb? Weil sie die Kriterien für Barmherzigkeit nicht in dem Masse erfüllen oder weil sie die bürgerliche Welt nicht im gleichen Masse bestätigen? Bis auf eine Ausnahme waren alle jung, gesund, stark, selbstständig und mutig – alles andere also als hilfsbedürftig oder besonders schutzwürdig. Das einzige was ihnen fehlte, waren die richtigen Papiere. Für mich reproduzierte dieser Brief präzise die Berichterstattung in den Medien, wo auch nicht viel mehr als die Anzahl der Verhafteten zu erfahren war.

Später habe ich dann mehr erfahren über den Prozess gegen Mohamed und die Kampagne der Allianz gegen Racial Profiling. Auch da war wieder dieses Unbehagen, dass etwas für mich nicht stimmig ist und mir wurde immer klarer weshalb. So wie Mohamed argumentiert und wie die Kampagne der Allianz bis- her geführt wird, fehlt mir die Verbindung zur aktuellen Situati- on von Flüchtenden, die in Europa ihre Zukunft suchen. Es fehlt mir der Bezug zu all jenen, die gar keinen Schweizer Pass oder ein anderes Dokument haben, das sie bei einer Personenkontrolle vorzeigen könnten und deshalb mit Verhaftung, Gefängnis und Ausschaffung zu rechnen haben. Die Kampagne versucht nicht konsequent genug, die Grenze zwischen den Eingeschlossenen und den Ausgeschlossenen aufzulösen, sondern fordert nur eine Verschiebung dieser Grenze für ein paar ausgewählte Individuen. Was letztlich maximal dazu führt, dass es auch ein paar Schweizer*innen of Color ganz auf die Seite bürgerlicher Privilegien schaffen. Doch in einem politischen Kampf für die Rechte jener, denen gesellschaftliche Teilhabe und die allermeisten Freiheiten verschlossen bleiben, können die kapitalistischen Klassenverhältnisse nicht aussen vorgelassen oder gar unhinterfragt reproduziert werden. Denn ohne diese Verhältnisse zu benennen, können die Strukturen im Hintergrund nicht erkannt werden. Und ohne diesen Hintergrund von Racial Pro ling zu beleuchten, bleibt meines Erachtens eine Verbesserung für alle Betroffenen eine naive Hoffnung – eine Hoffnung und ein Bestreben, das davon ablenkt, dass es um mehr geht, als um rassistische Selektion bei polizeilichen Personenkontrollen.

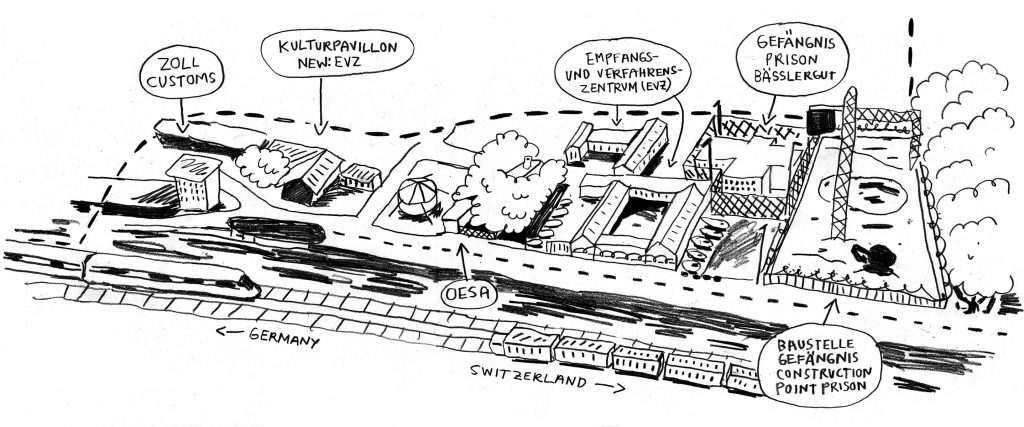

An einem Basler Treffen zu Racial Profiling habe ich auch R, einen Mann of Color aus Haiti, kennengelernt und erlebt, wie er seine Situation und seine Sichtweise sehr emotional und kämpferisch vorgetragen hat und den Schluss zog: Der Staat, die Polizist*innen, die Gesellschaft führen einen Krieg gegen Schwarze, terrorisieren sie, peinigen sie und kränken sie systematisch – hier in der Schweiz, in Europa, in USA! Dem kann ich gut folgen und möchte noch hinzufügen, dass auch an der Aussengrenze von Europa, in Idomeni, in Como, auf dem Mittelmeer, in Ceuta und Melilla sowie an der US-mexikanischen Grenze gegen Migrierende Krieg geführt wird. Und auch gegen die maghrebinischen Jugendlichen in den Vorstädten von Paris und gegen die Bewohner*innen der Slums vieler Grossstädte des Südens wird mit Gewalt vorgegangen – insbesondere gegen jene, die nicht mehr alles ertragen wollen, sich zusammenschliessen und sich wehren. Solange ich keinen besseren Begriff finden kann, nenne ich das „Klassenkampf“. Der in der Schweiz lebende Rasul O. drückt dies in einem WoZ-Interview so aus: „Die Polizei zu rufen wäre das allerletzte was ich je täte, wenn ich ein Problem hätte. Die Polizei ist da, um die Reichen vor den Armen zu beschützen. Und je schwärzer desto ärmer – das ist ein globales Phänomen. Das Problem geht tiefer als Racial Profiling.“4 Jawohl, es geht viel tiefer und das Problem ist ein strukturelles. Die Kritik an Racial Profiling dagegen, richtet sich erst einmal nur gegen die Selektion aufgrund der äusseren Erscheinung einer Person. Damit greift sie zu kurz. Denn weder werden Polizeikontrollen ganz grundsätzlich in Frage gestellt, noch wird die staatliche Legitimation kritisiert, Menschen aufgrund fehlender Aufenthaltspapiere einzusperren und auszuschaffen. Mit einer solchen Kampagne lassen sich die gesellschaftlichen Unterdrückungsmechanismen nicht aufdecken.

Auf die eingangs gestellte Frage zurückkommend stelle ich fest, dass es an grundsätzlicher Kritik der strukturellen Verhältnisse mangelt – an jenen Verhältnissen, die den Kategorisierungen und der repressiven Praxis gegenüber Migrant*innen zugrunde liegen. Und ebenso fehlt es an einer Kritik der Strukturen, die Ausbeutung, Unterdrückung, Zerstörung von Lebensräumen und einseitige Bereicherung erst möglich machen und damit Migration befördern. Ich nde es erschreckend, wie de- fensiv sich SP und Grüne, kirchliche Kreise, WoZ, Hilfswerke, Gewerkschaften – um nur einige zu nennen – verhalten, wenn es um Migration geht. Ich bezweifle, dass dies allein Taktik ist und nur versucht wird präventiv zu vermeiden, sich gegenüber einer Mehrheitsmeinung angreifbar zu machen. Eine solche Diskrepanz zwischen humanistischem Selbstbild und der Reproduktion repressiver Strukturen muss tiefere Quellen haben. Und diese Diskrepanz wird sich erhalten, solange nicht bewusst miteinbezogen wird, dass Migration ein Kampf um Beteiligung ist und von privilegierter Seite eben diese Privilegien mit allen Mitteln verteidigt werden. Solange nicht Stellung bezogen wird und dies miteinschliesst, dass die eigenen Privilegien schwinden könnten, wird sich auch an den vorgestellten Formulierungen nichts ändern, weil die Perspektive die falsche bleibt.

Zu solchen Formulierungen trägt auch wesentlich bei, dass unsere politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen routiniert und unre ektiert als positiv bewertet werden. Moderate Kritik gehört zwar dazu, ebenso dass kosmetische Verbesserungsvorschläge geäussert werden. Daraus resultiert mit der Zeit ein Mangel an Bewusstheit über die eingenommene Perspektive – eine Perspektive, die eben immer impliziert, dass unser System positiv zu bewerten und entsprechend konserviert werden muss, ja sogar auch für andere andernorts auf der Welt erstrebenswert sein soll. Gleichzeitig wird nicht explizit darauf hingewiesen, dass unser Reichtum und unsere befriedete Welt nur auf Kosten einer „Dritten Welt“ zu haben sind und nicht alle teilhaben können. Daraus muss letztlich eine Selektion resultieren. Und dieser Zwang zur Selektion bzw. zur Verteidigung des eigenen Territoriums durchdringt dann sämtliche Lösungsvorschläge zur Bewältigung der Migrationsproblematik. Das gilt insbesondere auch für den Gebrauch der Sprache, was ich mit den ausgewählten Formulierungen zu zeigen versuchte. Lösungen, die daraus resultieren, sind deshalb immer Lösungen, die für uns gut sind, in unser System passen, in unseren Denkschemata Sinn ergeben. Mit der Realität und dem Erleben einer Mehrheit von Migrierenden haben solche Ansätze oft nicht viel zu tun. Auch wird suggeriert, dass Menschen gar nicht systematisch ausgeschlossen, abgewertet und als illegitim kategorisiert würden. Im Vordergrund steht der Wunsch zu helfen, human zu sein, eine gerechtere Welt zu schaffen und nicht der Wille, gewalttätige Strukturen aufzudecken und nicht die Bereitschaft, jegliche Kooperation mit einem ausbeutenden, unterdrückenden und repressiven System zu verweigern. Oder in anderen Worten – es gibt auch in jenen Kreisen, die sich als fortschrittlich, weltoffen und sozial verantwortlich sehen, gar keine Bereitschaft, geschweige denn positive Visionen für die Überwindung kapitalistischer Klassenverhältnisse. Denn dazu müsste in erster Linie anerkannt werden, dass es keine Legitimation dafür gibt, die Welt in Ausgeschlossene und Teilhabende aufzuteilen und schon gar nicht, diese Aufteilung bzw. die entsprechenden Territorien mit Gewalt durchzusetzen und aufrecht zu erhalten, während Waren, Kapital, benötigte Ressourcen und erwünschte Arbeitskräfte nach Bedarf der Mächtigen frei bewegt werden können. Das ist jedoch genau die gegen Subalterne gerichtete Gewalttätigkeit des aktuellen Migrationsregimes. Ein Regime, das ja gerade Ausdruck der Machtverhältnisse ist und dem Schutz von Privilegien eines reichen und befriedeten Europa dient. Woraus ich schliesse, dass wir an den Veränderungen arbeiten müssen, die eine bedingungslose Legalisierung von Migration mitbringen werden. Was das für eine Kampagne zu Racial Pro ling bedeuten könnte, darüber sollten wir uns noch unterhalten.

Im Verlauf des Schreibens habe ich konsterniert festgestellt, wie klein jene Gruppe politischer Aktivist*innen ist, die das Migrationsregime und andere rassistische Strukturen ganz grundsätzlich kritisieren. Und ich habe erst in den Diskussionen mit dem Redaktionsteam die eigene Versuchung bemerkt, mich über die Ignoranz jener „linken Kreise“ zu beklagen, denen ich eigentlich eine eindeutige Position der Solidarität zugetraut hatte.

Wer ist die Gruppe STOP Racial Profiling?

Die Gruppe „Stop Racial Profiling Basel“ ist ein Zusammenschluss von Einzelpersonen, die in unterschiedlicher Weise von systematischer Selektion und rassistischen Personenkon- trollen betroffen sind. Wir haben uns zusammengetan, um uns gemeinsam gegen willkürliche (Polizei-)Kontrollen zu wehren. Die Gruppe besteht seit 2016. Sie ist in Kontakt mit der Allianz gegen Racial Profiling (www.stop-racial-profiling.ch) und Teil einer wachsenden landesweit vernetzten Bewegung. Unsere Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema Racial Profiling aufzugreifen und jegliche rassistische Behördenpraxis zu bekämpfen. Dieses Ziel verfolgt die Gruppe in verschiedenen Arbeitsgruppen zu Erfahrungsaustausch, Öffentlichkeit, Doku- mentation, Reflexion, Awareness und Aktion mit einer grossen Vielfalt an Formen und Ideen.

StopRaPro Basel trifft sich jeden zweiten Montag im Monat im Gewerkschaftshaus beim Claraplatz. Wir freuen uns, wenn die Bewegung weiterwächst. Gerne kannst du uns auch per Mail kontaktieren: stoprapro@immerda.ch